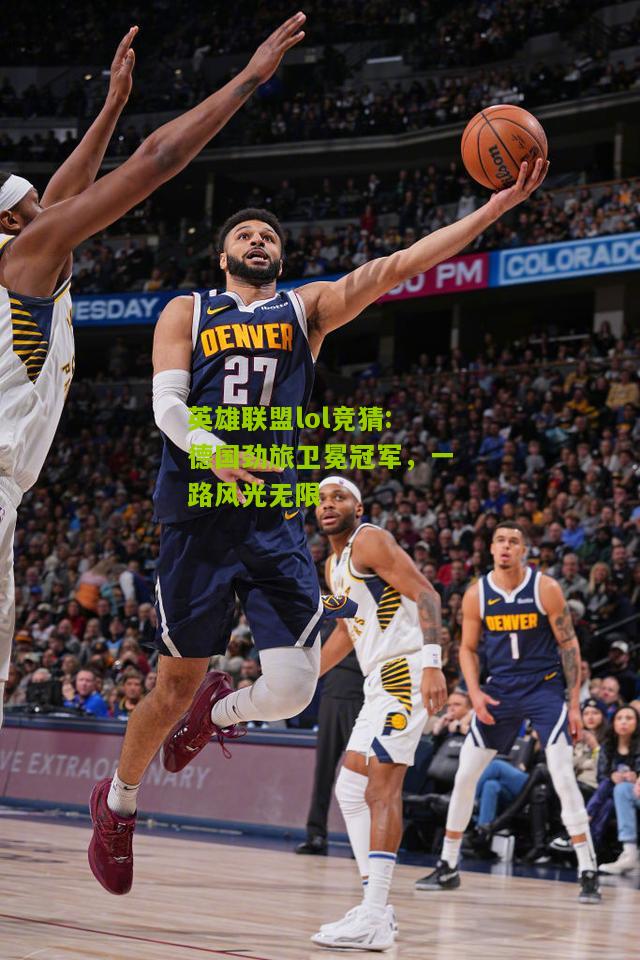

当地时间1月20日,2023-2024赛季雪橇世界杯德国阿尔滕贝格站落下帷幕,在备受瞩目的双人雪橇项目中,东道主德国队展现出强大统治力,包揽冠亚军,中国组合张昊/李梦虽未能站上领奖台,但仍以第8名的成绩刷新赛季最佳,为备战米兰冬奥会注入信心。

德国双雄延续传统优势

阿尔滕贝格赛道被誉为“雪橇运动的圣殿”,其高难度弯道和超高速滑行对选手技术提出极致考验,德国组合托比亚斯·文德尔/托比亚斯·阿尔特以1分23秒406的总成绩夺冠,领先亚军队友托尼·埃格特/萨沙·贝内肯仅0.148秒。“这条赛道就像我们的后花园,”文德尔赛后表示,“但每一秒胜利都来自团队上千次的训练。”

德国雪橇协会技术总监马库斯·鲍曼透露,该国通过风洞实验和3D赛道模拟技术持续优化运动员表现。“我们分析了每一处弯道的离心力数据,甚至定制了符合个体肌肉特征的橇刃。”这种“科技+传统”的模式,使得德国队在近十年冬奥会雪橇项目中斩获超60%奖牌。

中国新秀突破“冰墙”障碍

24岁的张昊与搭档李梦在第二轮滑出41秒892的单圈佳绩,最终排名第8,较上月北美站提升5个位次。“我们终于找到了应对‘魔鬼弯’的节奏,”张昊赛后难掩兴奋,教练组透露,团队通过高速摄影逐帧分析选手过弯姿态,并引入芬兰冰面摩擦专家调整橇体配重。

国家雪橇队领队王冰指出,中国运动员在起跑加速环节仍存在短板:“欧洲选手前50米平均比我们快0.3秒,这需要爆发力训练的突破。”据悉,队伍已与短跑国家队建立合作,引入弹性跑道训练系统,体育总局冬季运动管理中心数据显示,中国雪橇项目近三年投入增长217%,建成国内首条符合国际标准的赛道将于2024年6月投入使用。

女子单人赛现争议判罚

女子组比赛中,奥地利名将玛德琳·埃格勒因橇体温度超标0.3℃被取消成绩,引发多方质疑,国际雪橇联合会技术委员会解释称,新规要求赛前检测温差不超过-5℃至+10℃范围,但德国《明镜周刊》披露,东道主选手设备同样存在0.1℃超标却未被判罚。

俄罗斯雪橇协会已正式提出申诉,认为“规则执行存在双重标准”,这场风波折射出雪橇运动中技术合规与竞技公平的复杂博弈,国际奥委会委员阿妮塔·德弗朗茨呼吁建立第三方监督机制:“当胜负差在千分之一秒时,任何微小偏差都可能改变结果。”

青少年赛事涌现新势力

同期举行的青年世界杯中,16岁挪威选手卢卡斯·费耶兰以黑马姿态夺冠,其独创的“陀螺式”入弯技术引发关注,国际雪橇联合会青少年发展部主任克劳斯·穆勒表示:“新一代选手更敢于挑战物理极限,这要求赛道设计必须同步革新。”

意大利科尔蒂纳丹佩佐冬奥组委宣布,2026年冬奥会雪橇赛道将增设可调节坡度的“智能弯道”,以适应不同风格选手需求,这种动态调整系统由都灵理工大学研发,预计耗资280万欧元。

环保议题成焦点

赛事期间,环保组织“绿色冰雪”在赛场外抗议人造冰道制冷剂污染问题,目前全球90%雪橇赛道使用含氟温室气体制冷,单条赛道年排放量相当于3000辆汽车,国际雪橇联合会承诺,2025年起将强制采用二氧化碳跨临界制冷系统,德国勃兰登堡州已建成首条“零碳赛道”。

中国哈尔滨工业大学团队研发的“相变蓄冷”技术也进入测试阶段,该项目负责人刘建民教授介绍:“利用纳米复合材料储存夜间低谷电力制冰,可降低30%能耗。”

展望米兰冬奥周期

随着北京冬奥会实现全项目参赛,中国雪橇运动正从“跟跑”转向“并跑”,体育产业专家张玉伟指出:“需要警惕的是,欧洲国家已开始将人工智能用于运动员动作实时纠偏。”下一站世界杯将于1月27日在瑞士圣莫里茨举行,这条全天然冰赛道将考验选手应对自然环境的应变能力。

国际雪橇联合会主席埃纳斯·弗格力斯强调:“这项起源于瑞士阿尔卑斯山区的运动,正在科技与自然的平衡中寻找未来。”当古老的运动遇上现代文明,雪橇世界杯的赛场上,每一个弯道都书写着人类挑战极限的新篇章。

网友评论

最新评论