在竞技体育中,技术、体能和战术固然重要,但越来越多的研究表明,体育心理同样决定着运动员的成败,无论是顶尖职业选手还是业余爱好者,心理素质的强弱往往能在关键时刻左右比赛结果,近年来,体育心理学逐渐成为运动科学领域的热门话题,越来越多的教练和运动员开始重视心理训练,以提升赛场表现。

心理因素如何影响赛场表现?

在高压的竞技环境中,运动员的心理状态直接影响其发挥,常见的心理挑战包括:

- 比赛焦虑:许多运动员在重要赛事前会感到紧张,甚至出现“怯场”现象,过度的焦虑可能导致肌肉僵硬、反应迟钝,进而影响技术动作的完成度。

- 注意力分散:在关键时刻,外界的干扰(如观众噪音、对手挑衅)可能让运动员失去专注力,导致失误。

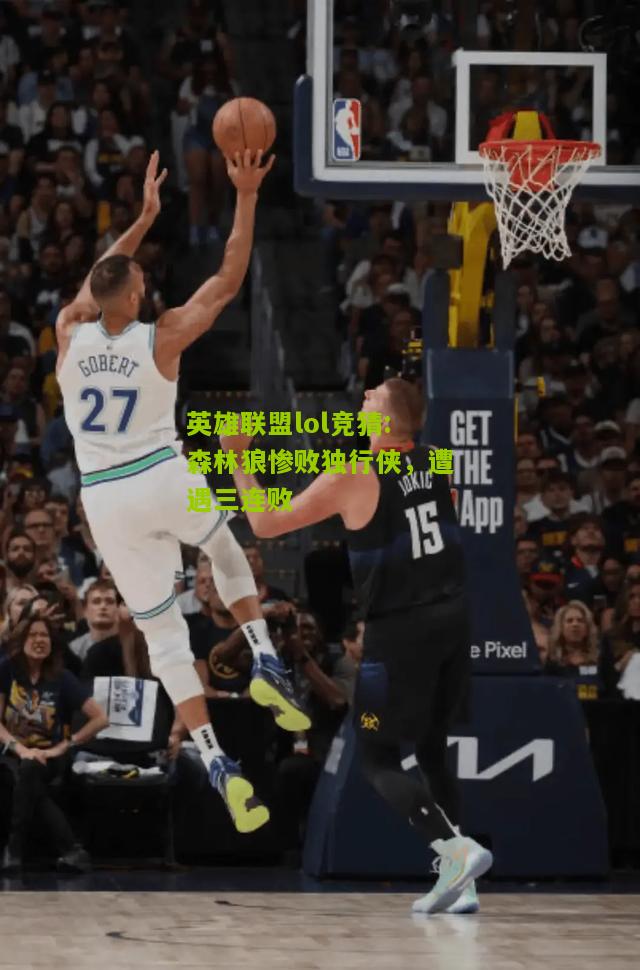

- 自信心波动:连续失利或重大失误可能打击运动员的信心,形成恶性循环,使其在后续比赛中畏首畏尾。

- 抗压能力不足:部分运动员在比分胶着或决胜阶段容易心态崩溃,无法稳定发挥。

体育心理学的应用:从理论到实践

为了帮助运动员克服心理障碍,体育心理学家和教练团队采取了多种干预措施:

心理训练与可视化技术

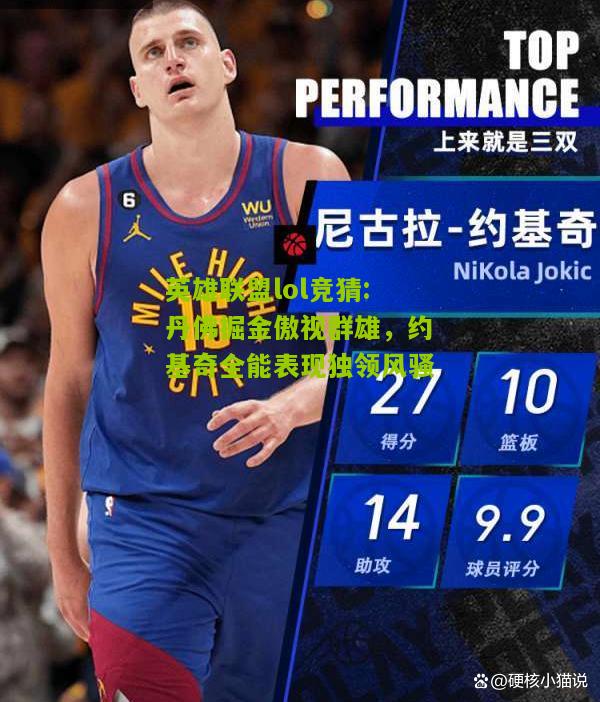

许多顶级运动员会在赛前进行“心理预演”,即在脑海中模拟比赛场景,想象自己完美执行技术动作的过程,这种可视化训练能增强自信,减少临场紧张感,NBA球星科比·布莱恩特曾表示,他经常在比赛前闭眼想象投篮的轨迹,以此提高命中率。

呼吸与放松技巧

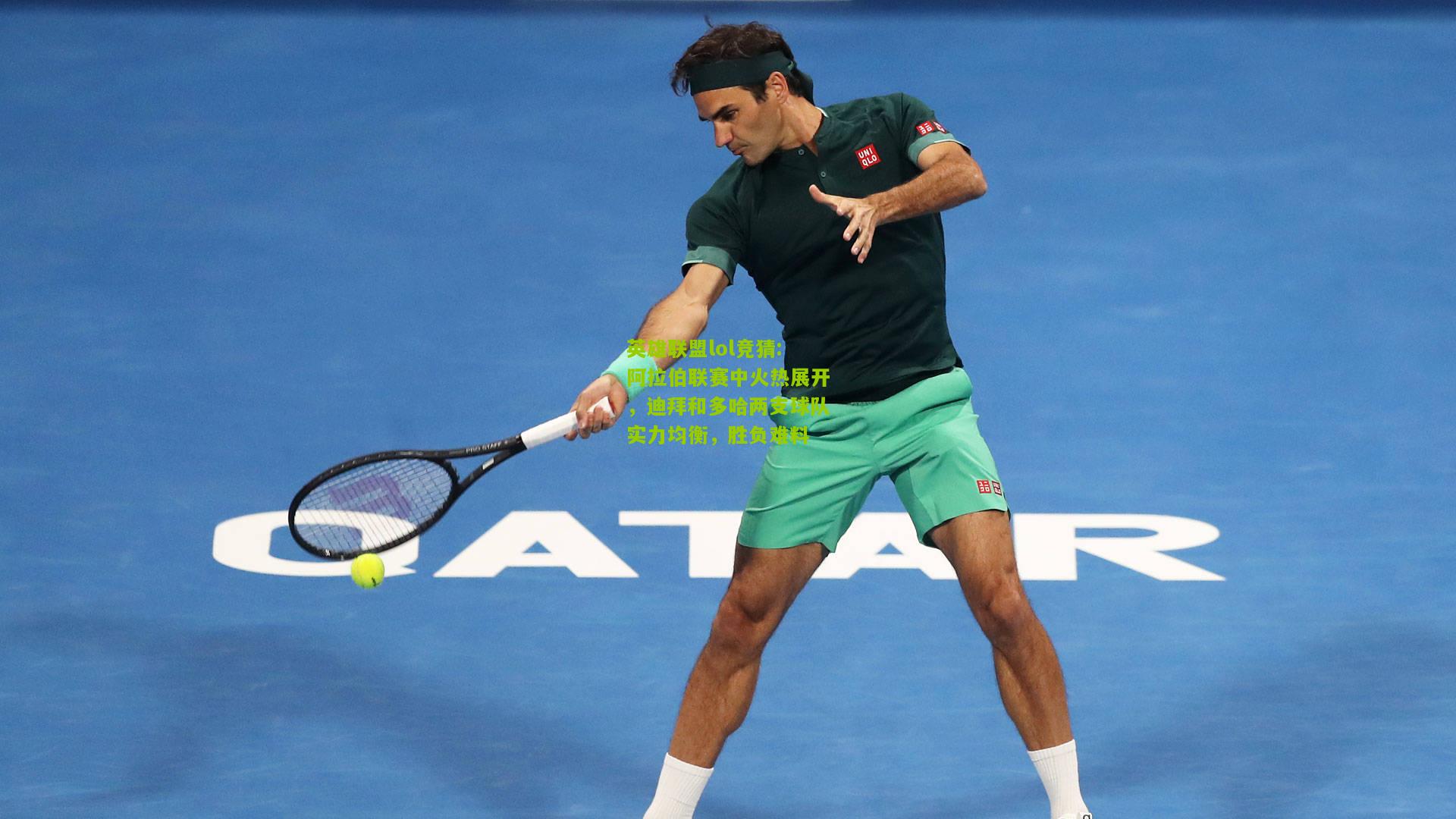

深呼吸、渐进式肌肉放松等方法能有效缓解焦虑,网球名将纳达尔在发球前总会调整呼吸节奏,以确保自己处于最佳状态,研究表明,科学的呼吸训练能降低皮质醇水平,帮助运动员保持冷静。

正念训练(Mindfulness)

近年来,正念训练在体育界逐渐流行,通过冥想和专注力练习,运动员学会接受当下的情绪,而非被其左右,美国奥运游泳队曾引入正念课程,帮助选手在高压比赛中保持心态平稳。

心理韧性(Mental Toughness)培养

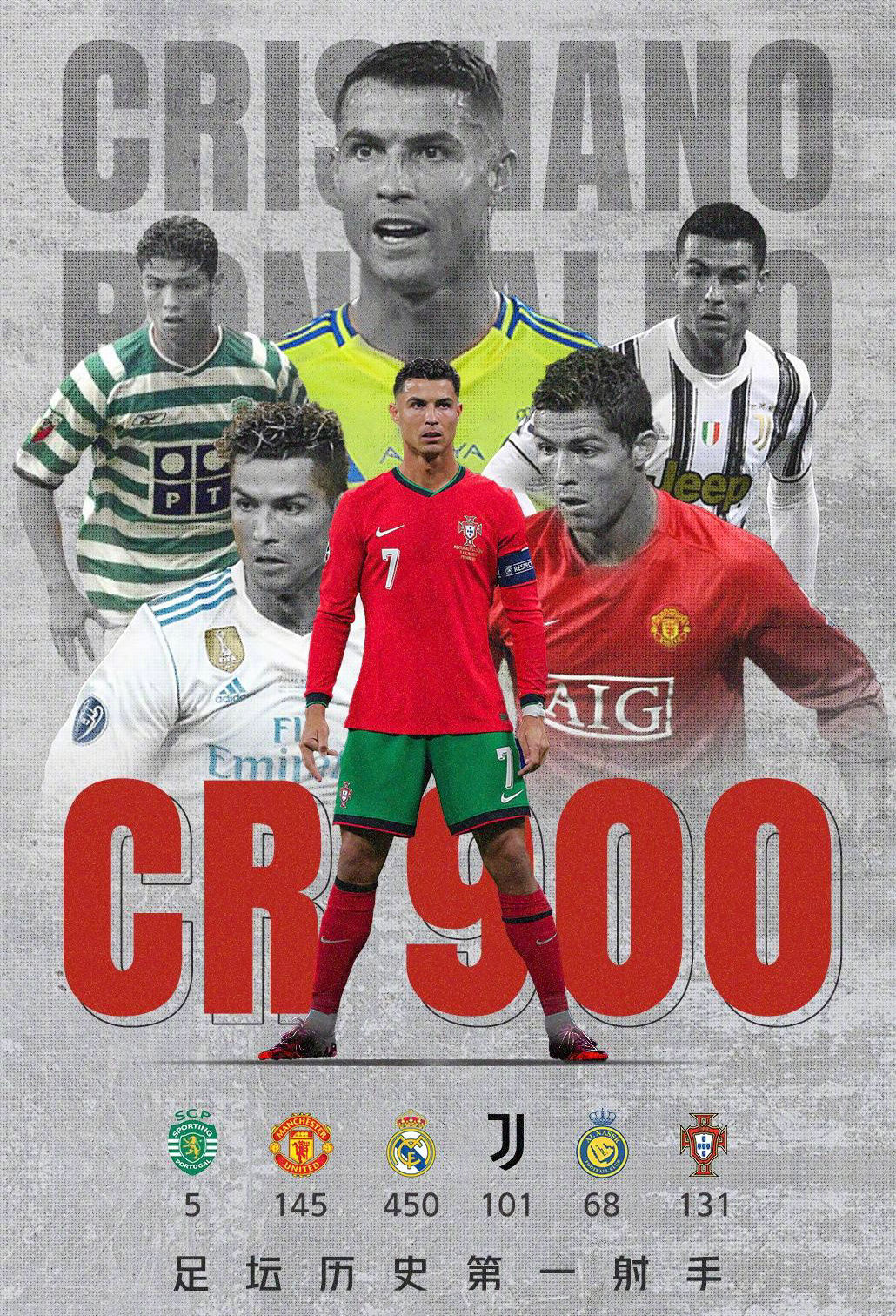

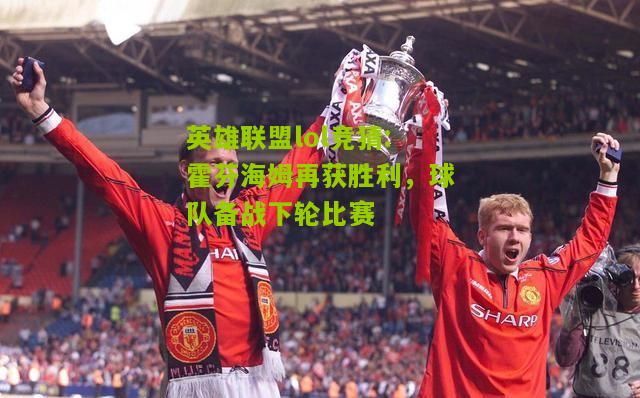

心理韧性指的是在逆境中保持斗志的能力,教练团队会通过模拟高压环境(如故意制造干扰、设定极端比分)来锻炼运动员的抗压能力,足球名帅弗格森在执教曼联时,就特别注重球员的心理建设,强调“永不放弃”的精神。

典型案例:心理因素如何改变比赛结局?

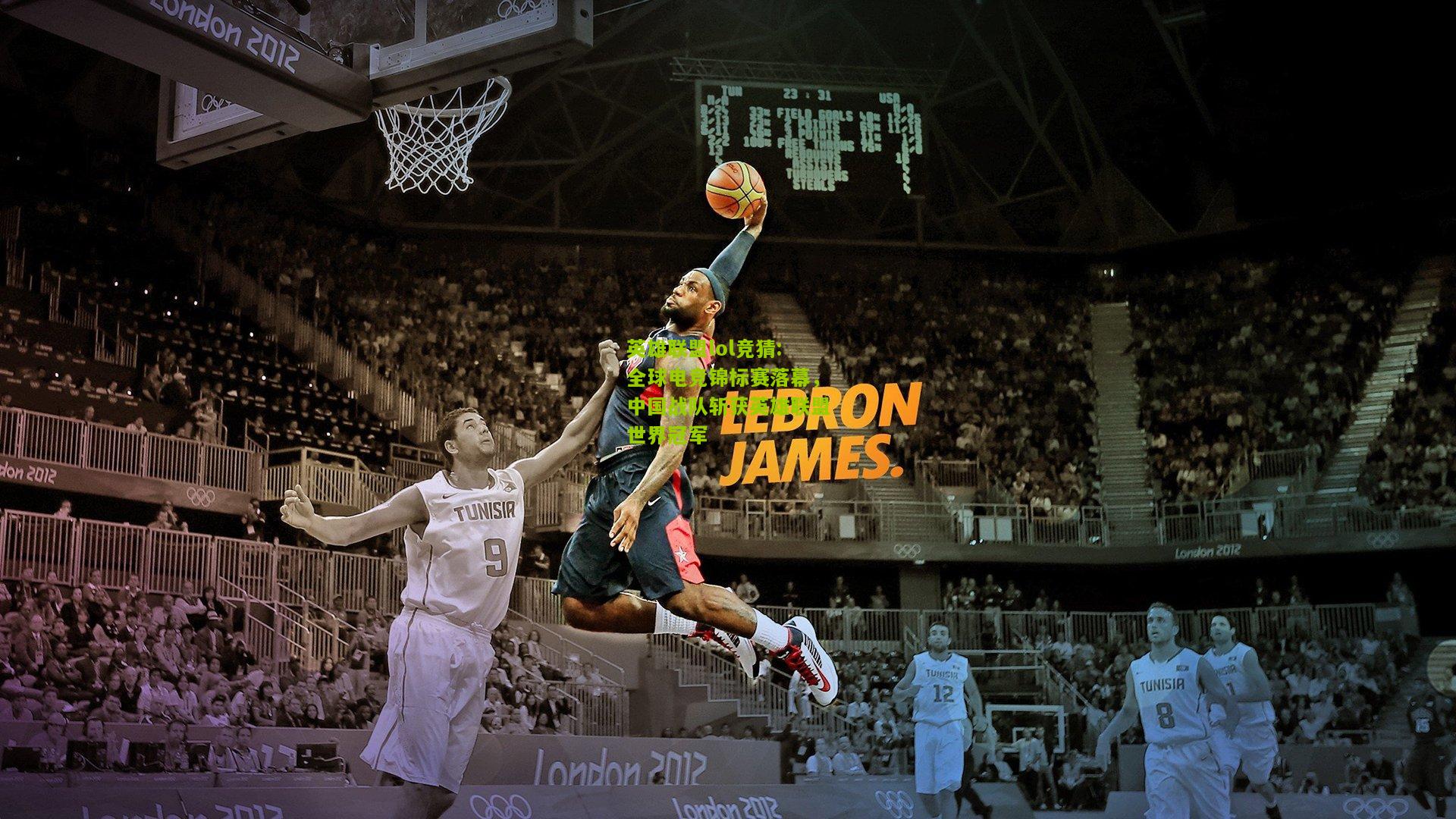

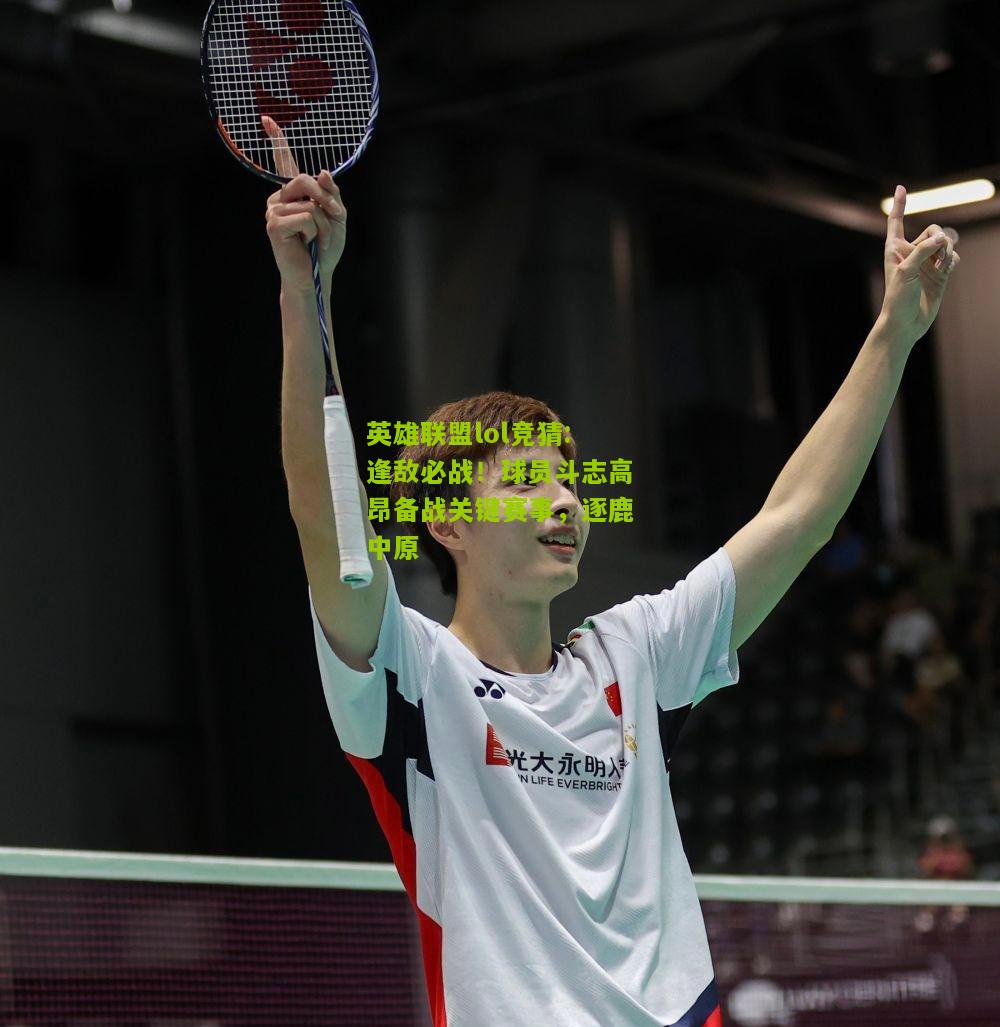

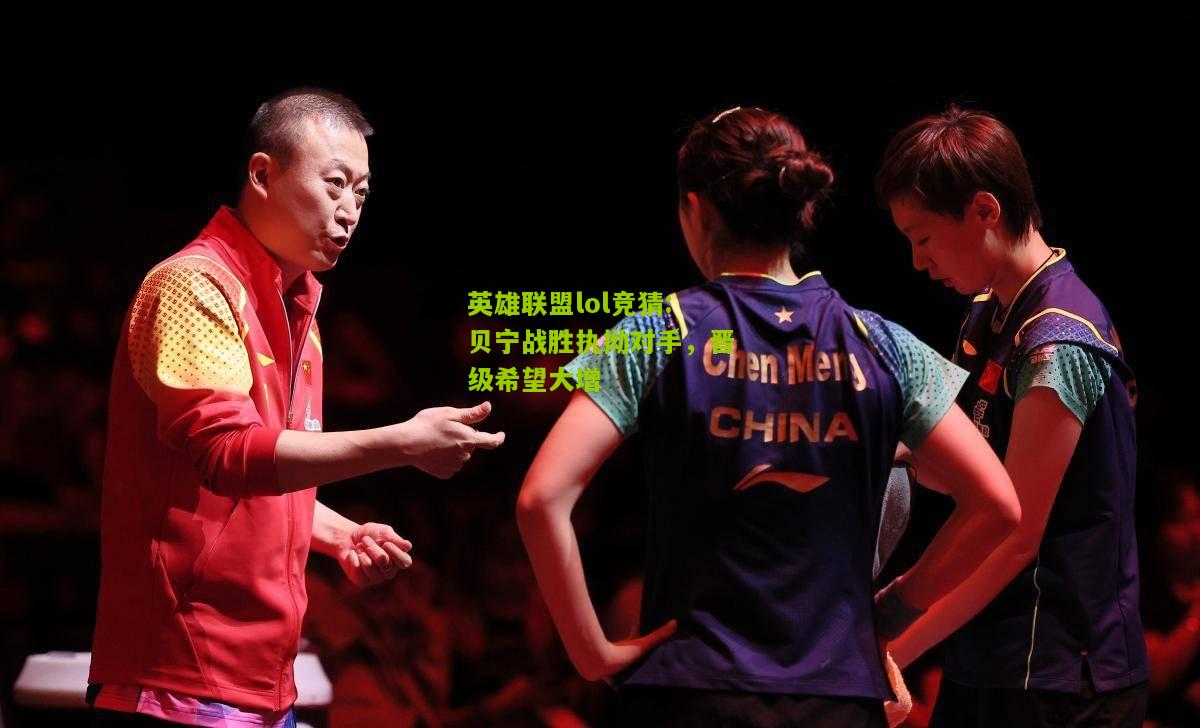

案例1:2012年伦敦奥运会 林丹vs李宗伟

羽毛球男单决赛中,林丹和李宗伟的对决不仅是技术的较量,更是心理的博弈,决胜局关键时刻,李宗伟因心理压力过大出现失误,而林丹则凭借更强的心理韧性锁定胜局,赛后,李宗伟坦言:“那一刻,我犹豫了。”

案例2:2020年美网 蒂姆vs兹维列夫

在大满贯决赛中,兹维列夫一度领先两盘,却因心态波动被蒂姆逆转,体育心理学家分析,兹维列夫在接近胜利时产生了“害怕失败”的心理,导致技术变形,而蒂姆则通过积极的自我对话稳住了心态。

未来趋势:科技助力心理训练

随着科技发展,虚拟现实(VR)、生物反馈技术等工具被引入体育心理训练。

- VR模拟比赛场景:让运动员在虚拟环境中适应高压氛围。

- 心率变异性监测:通过数据分析,帮助运动员优化心理状态。

- AI心理辅导:部分球队开始使用人工智能分析运动员的访谈内容,评估其心理状况并提供建议。

体育心理的重要性已得到广泛认可,无论是职业运动员还是业余爱好者,心理素质的提升都能带来显著的竞技优势,随着科学研究的深入和技术的发展,心理训练将成为运动表现提升的关键一环,对于运动员而言,突破心理瓶颈,或许就是迈向巅峰的最后一步。

网友评论

最新评论