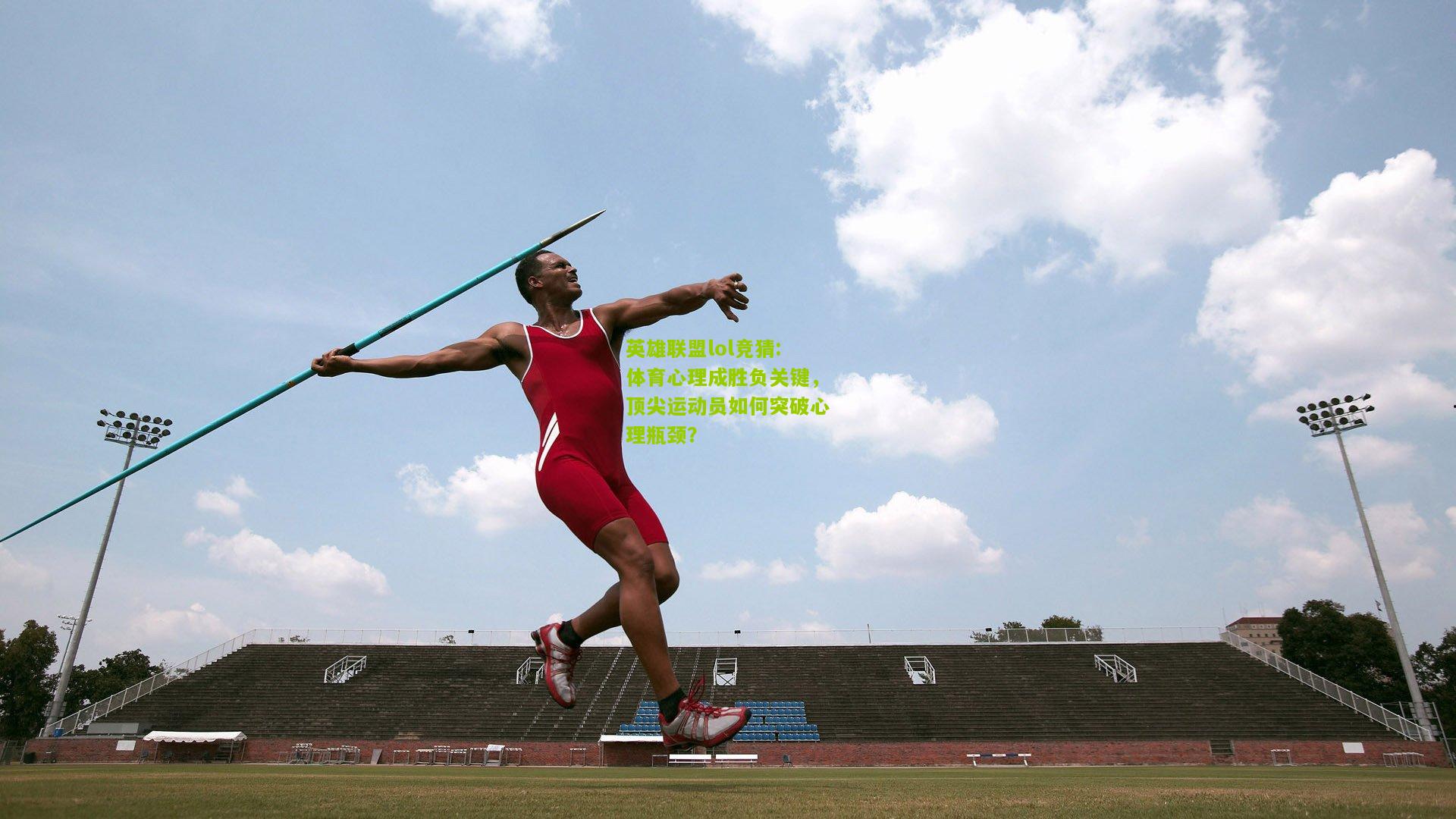

在竞技体育的赛场上,技术、体能和战术固然重要,但越来越多的研究表明,体育心理已成为决定运动员表现的核心因素之一,无论是奥运会冠军还是职业联赛的明星选手,心理状态的波动往往直接影响比赛结果,近年来,体育心理学逐渐从幕后走向台前,成为运动员和教练团队关注的焦点。

心理因素:看不见的“赛场对手”

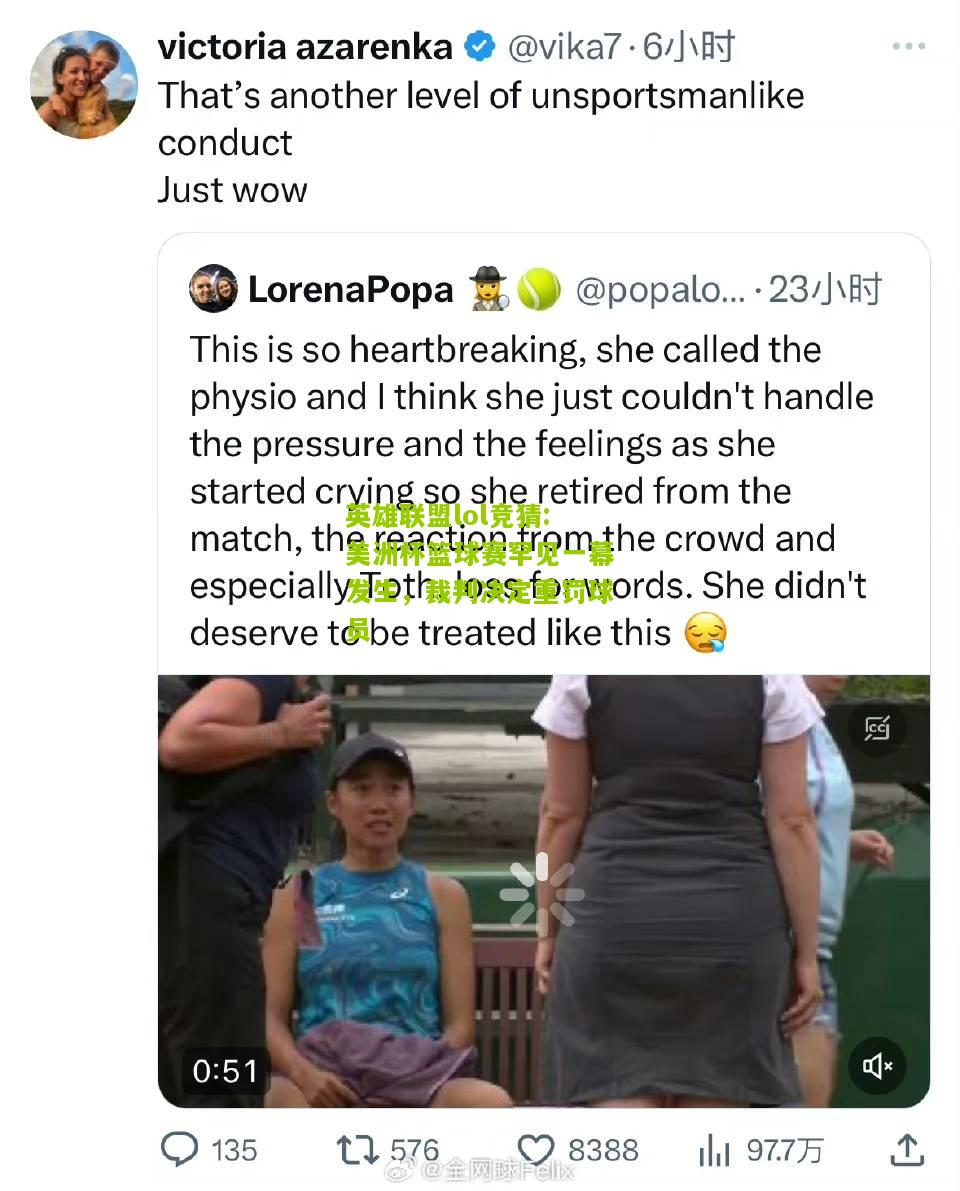

在高压环境下,运动员的心理素质往往比技术能力更能决定胜负,以网球为例,大满贯赛事中的“抢七”局常常考验选手的心理抗压能力,许多技术出色的球员因关键时刻的心态崩溃而错失胜利,体育心理学家指出,焦虑、自我怀疑和过度思考是常见的心理障碍,而顶尖运动员通常通过系统的心理训练来克服这些挑战。

2023年澳网男单决赛中,某位世界排名前十的选手在领先两盘的情况下被逆转,赛后他坦言:“第三盘开始,我的注意力无法集中,脑子里全是‘如果输掉怎么办’的想法。”这种“窒息式压力”在职业体育中并不罕见,而体育心理学的介入正帮助越来越多的运动员学会应对。

体育心理学的科学应用

现代体育心理学已发展出多种实用工具,帮助运动员提升心理韧性。可视化训练(Mental Imagery)被广泛运用,研究表明,大脑无法区分真实经历和细致想象的场景,因此运动员通过反复“模拟”比赛关键时刻,可以在真实情境中更从容地应对压力。

正念训练(Mindfulness)也成为热门方法,NBA金州勇士队的核心球员曾公开表示,每日的正念冥想帮助他在高强度比赛中保持冷静,体育心理学家解释道:“正念不是消除压力,而是教会运动员与压力共存,避免情绪干扰决策。”

团队项目同样受益于心理干预,足球教练在点球大战前会安排专门的心理准备课程,减少球员的“恐惧记忆”,研究表明,经过心理训练的球员,点球命中率可提高15%以上。

年轻运动员的心理建设

青少年体育培养中,心理训练的重要性常被忽视,许多天赋出众的年轻选手因过早承受胜负压力而陷入“燃尽症候群”,美国某知名篮球训练营的教练提到:“我们不再只教投篮技巧,而是花同等时间培养球员的抗挫能力。”

中国跳水队在青少年梯队中引入心理辅导课程,要求小队员每周与心理专家交流,一名14岁的全国冠军表示:“以前输了比赛会哭一整晚,现在我知道如何快速调整情绪。”这种早期干预显著降低了年轻运动员的淘汰率。

科技助力心理训练

随着科技进步,生物反馈技术(Biofeedback)开始应用于体育心理领域,通过穿戴设备监测心率变异性(HRV)、脑电波等数据,运动员可以实时了解自身心理状态,某欧洲足球俱乐部利用此类技术,在训练中模拟点球压力环境,帮助球员找到最佳心理节奏。

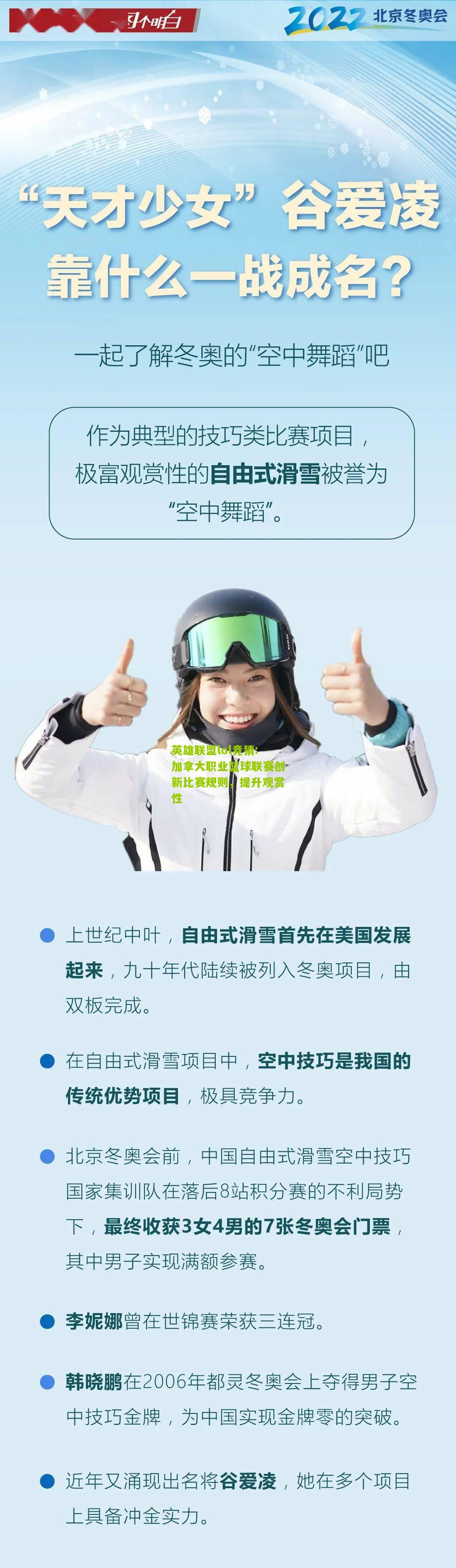

虚拟现实(VR)技术也崭露头角,滑雪运动员通过VR设备反复体验高山速降的险峻赛道,从而减少实际比赛时的陌生感,研究显示,结合VR的心理训练可使运动员的反应速度提升20%。

未来趋势:心理与体能的双重优化

国际奥委会已明确将“心理韧性”列为运动员选拔的评估指标之一,巴黎奥运会周期内,多国代表团增设专职体育心理学家,专家预测,未来十年,心理训练将与体能训练同等重要,甚至可能成为职业体育的“标准配置”。

对于普通体育爱好者而言,体育心理学的普及同样意义重大,业余马拉松跑者学习呼吸调控技巧后,完赛率显著提高;健身人群通过目标设定法,更容易坚持长期训练计划。

体育竞技的本质是人的竞争,而人的表现永远受心理状态左右,从职业赛场到大众健身,体育心理学的价值正被不断挖掘,当运动员学会驾驭自己的思维,他们突破的不仅是纪录,更是人类潜能的边界。

网友评论

最新评论