在竞技体育的舞台上,胜负往往取决于毫厘之间的差距,除了体能、技术和战术之外,体育心理正逐渐成为决定比赛走向的核心因素,近年来,越来越多的运动员和教练团队开始重视心理训练,将其视为提升表现、应对高压环境的秘密武器。

心理素质:看不见的竞技场

在2023年世界田径锦标赛上,短跑名将张伟(化名)在决赛前遭遇了严重的焦虑情绪,尽管他的训练成绩一直稳定,但赛前的紧张感让他几乎无法入睡,关键时刻,他的心理辅导团队通过呼吸调节和可视化训练帮助他稳定情绪,张伟以0.01秒的优势夺冠,赛后他坦言:“心理状态的调整比技术发挥更重要。”

类似的故事在职业体育中并不罕见,网球巨星李娜曾在自传中提到,她在职业生涯早期因心理波动屡屡错失关键分,直到接受系统的心理训练后才突破瓶颈,最终赢得大满贯。

体育心理学:从边缘到主流

过去,体育心理学常被视为“软科学”,甚至被部分教练认为是对训练的干扰,随着科学研究的深入,这一领域的重要性逐渐被认可,美国奥委会早在20世纪80年代就设立了专门的运动心理部门,而中国体育代表团在近几届奥运会上也配备了全职心理专家。

体育心理学的主要应用包括:

- 压力管理:通过正念冥想、生物反馈等技术帮助运动员缓解赛前焦虑。

- 注意力训练:提升运动员在关键时刻的专注力,避免因外界干扰失误。

- 团队凝聚力建设:尤其在集体项目中,心理辅导能有效改善队员间的沟通与信任。

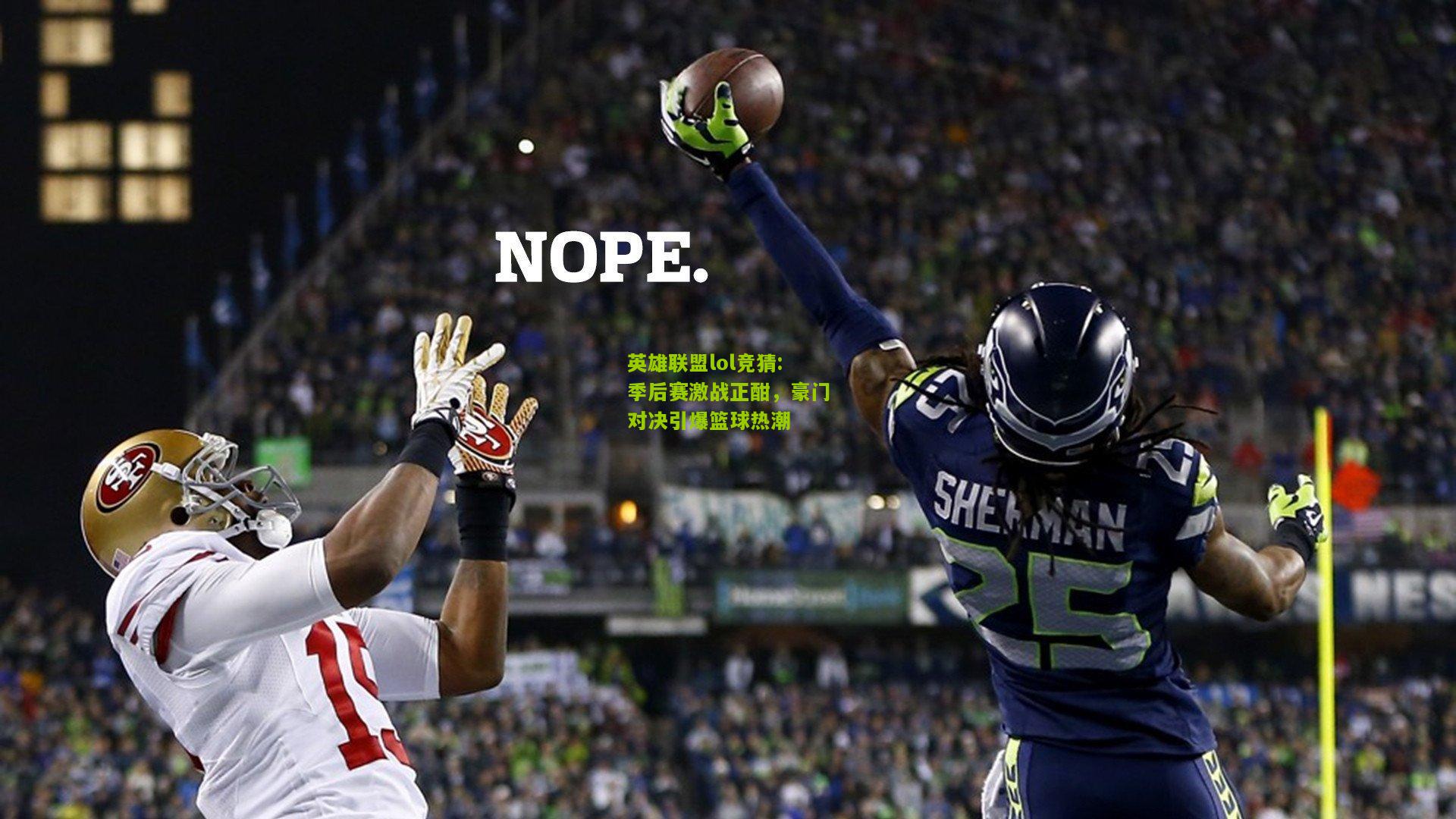

案例研究:逆转胜的心理密码

2022年NBA总决赛中,波士顿凯尔特人队曾在0-3落后的绝境下连扳三场,球队心理顾问透露,他们通过“分阶段目标设定”帮助球员摆脱了“必须翻盘”的沉重压力,转而专注于每一回合的细节执行,这种“过程导向”的思维方式被证明是逆转的关键。

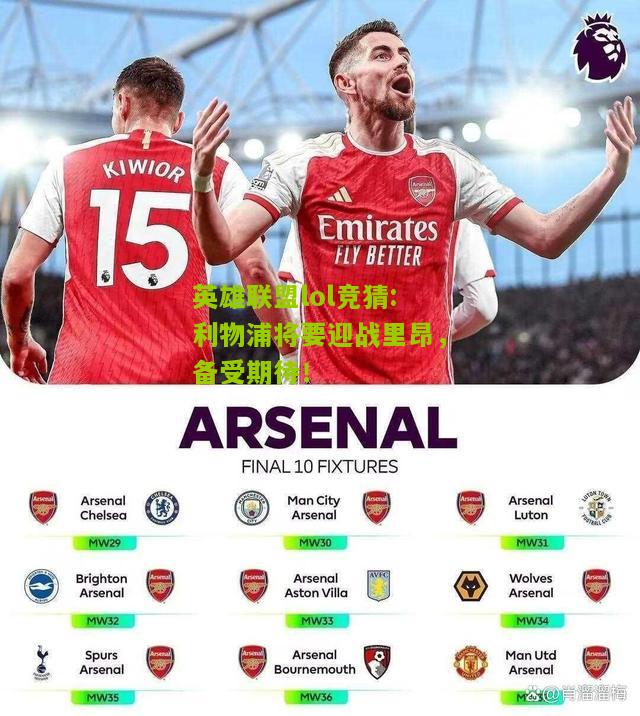

同样,在电竞领域,英雄联盟世界冠军战队T1的教练组曾公开表示,他们每周安排两次团体心理辅导,以应对高强度的赛事压力,队长Faker认为:“电竞不仅是操作比拼,更是心理博弈。”

青少年体育:心理建设的黄金期

职业运动员的心理问题往往源于青少年时期的训练环境,国内一项针对少年体校的调查显示,超过60%的学员曾因“害怕失败”而产生逃避心理,专家呼吁,基层教练应避免过度强调胜负,转而培养运动员的“成长型思维”——将挫折视为学习机会。

北京市某重点中学的体育教研组近年来引入了心理课程,学生在篮球联赛中的罚球命中率提升了12%,带队老师指出:“孩子们学会用深呼吸代替自我责备后,表现明显更稳定。”

科技助力心理训练

随着科技发展,虚拟现实(VR)技术开始应用于心理训练,法国足球国家队使用VR模拟点球大战场景,让球员在赛前适应数万名观众呐喊的环境,而可穿戴设备则能实时监测运动员的心率变异性(HRV),为心理状态提供量化依据。

专家也警告技术不能替代人际支持,曾帮助多位奥运选手的心理学教授陈明(化名)强调:“再先进的设备也比不上教练一个信任的眼神。”

未来展望:心理健康与运动表现的平衡

尽管进步显著,体育心理领域仍面临挑战,部分运动员因担心被贴上“心理脆弱”标签而拒绝求助,而一些传统体育体系仍对心理干预存在偏见。

国际奥委会医学委员会近期发布的白皮书指出,未来十年,运动心理服务将像体能训练一样成为职业体育的标准配置,正如一位退役游泳奥运冠军所言:“身体会到达极限,但心理的潜力永远可以挖掘。”

在体育竞争日益激烈的今天,心理素质或许正是顶尖选手与普通选手之间那道看不见的分水岭,无论是职业运动员还是业余爱好者,学会驾驭自己的思维,或许比任何技术训练都更能决定成败。

网友评论

最新评论