在竞技体育的赛场上,胜负往往不仅仅取决于体能和技术,心理素质的较量同样至关重要,近年来,体育心理学逐渐成为职业运动员和教练团队关注的焦点,从奥运会到职业联赛,越来越多的案例证明,心理状态的调整与优化能够帮助运动员在高压环境下突破自我,甚至扭转比赛局势。

心理训练:职业运动员的“隐形武器”

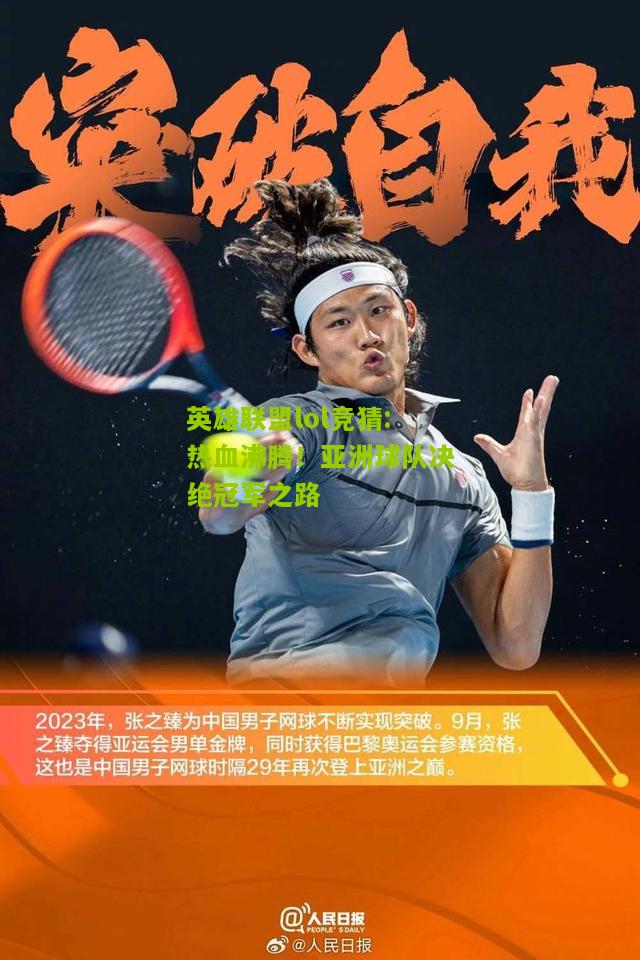

在2023年世界田径锦标赛上,短跑名将艾丽莎·约翰逊在决赛前被媒体普遍看衰,但她最终以0.01秒的优势夺冠,赛后,她坦言:“赛前我进行了大量的心理训练,包括视觉化技术和呼吸调节,这让我在起跑前保持了绝对的冷静。”类似的故事在网球、篮球、足球等项目中屡见不鲜。

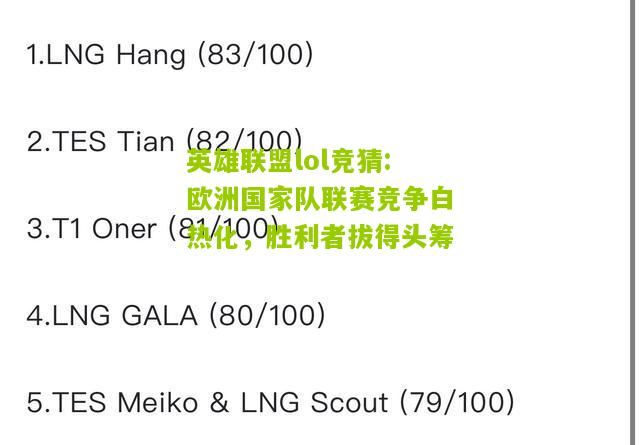

体育心理学家马克·威廉姆斯指出:“现代竞技体育的竞争已经细化到毫秒级差距,运动员的技术水平往往相差无几,这时心理韧性就成了决定胜负的关键。”许多职业球队如今聘请专职心理教练,帮助运动员应对焦虑、压力甚至伤病的心理影响。

高压环境下的“窒息时刻”

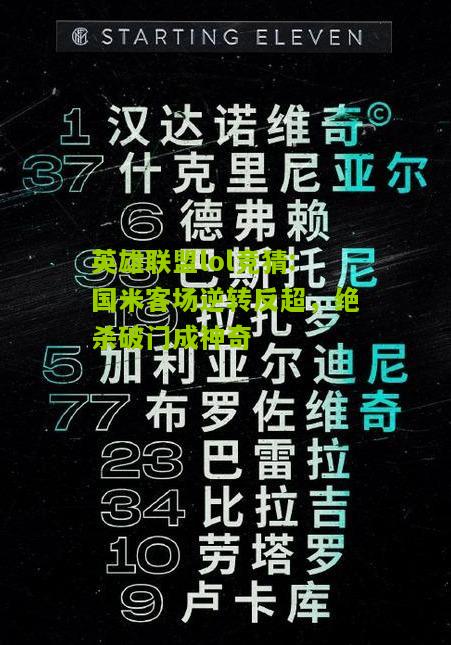

在足球比赛中,点球大战被誉为“最残酷的心理考验”,据统计,超过60%的点球失误源于心理压力而非技术失误,2022年世界杯上,英格兰队再次倒在点球点前,队长哈里·凯恩赛后表示:“那一刻,球场安静得可怕,你能听到自己的心跳声。”

类似的情况也出现在篮球的罚球线上,NBA球星勒布朗·詹姆斯曾透露,他会在训练中模拟观众嘘声,以锻炼自己的抗干扰能力。“心理训练和体能训练一样,需要日复一日的坚持。”

年轻运动员的心理健康危机

随着体育竞技的低龄化趋势,青少年运动员的心理健康问题也浮出水面,2023年,美国体操新星莉莉·卡特因赛前焦虑症退出世锦赛,引发广泛讨论,体育心理学家安娜·李强调:“年轻运动员往往缺乏应对失败的经验,过度强调成绩可能导致长期的心理创伤。”

一些体育组织已开始行动,国际奥委会在2024年巴黎奥运会周期推出了“心理健康第一”计划,要求所有参赛队伍配备心理支持团队,国际网球联合会则规定,青少年赛事必须设置心理辅导环节。

科技助力心理训练

近年来,虚拟现实(VR)技术被引入运动员的心理训练中,通过模拟比赛场景,运动员可以在安全环境中反复体验高压时刻,从而降低实际比赛中的紧张感,美国游泳队早在东京奥运会周期就采用了这一技术,结果在接力赛中实现了惊天逆转。

生物反馈设备也日益普及,这些设备可以实时监测运动员的心率、肌肉紧张度等指标,帮助他们在比赛中快速调整状态,德国足球队在2022年世界杯上使用了类似的系统,主教练汉斯·弗里克认为:“数据化的心理监控让我们能更精准地干预球员的状态。”

未来趋势:心理与体能的深度融合

随着体育科学的发展,心理训练与体能训练的界限正在模糊,许多教练团队开始将心理调节纳入日常训练计划,例如在耐力训练中加入冥想环节,或在战术演练中植入压力测试。

“未来的顶级运动员一定是心理和身体同样强大的个体,”威廉姆斯预测道,“谁能更好地掌控自己的大脑,谁就能在竞争中占据先机。”

从职业联赛到校园体育,心理素质的培养正在成为体育教育的重要组成部分,无论是业余爱好者还是职业选手,只有正视心理层面的挑战,才能真正突破自我的极限。

网友评论

最新评论